隱睪症是男寶寶常見的先天狀況,約1/30足月兒會出現。本文完整解析症狀表現、可能成因,以及最新治療選擇與黃金治療期,幫助爸媽掌握關鍵醫療知識。

寶寶隱睪的常見症狀

隱睪(醫學稱「睪丸未降」)是指男嬰出生後,單側或雙側睪丸未沿腹股溝管下降到陰囊內。早產兒發生機率特別高,足月寶寶也有約3%發生率。

主要特徵是陰囊外觀較小或兩側不對稱。醫護人員在新生兒檢查時會重點觸診確認睪丸位置,若出生3個月後仍未下降至陰囊位置,建議至小兒泌尿科追蹤評估。

隱睪發生的可能原因

目前醫學界尚未完全明確成因,主要可能包含:

- 媽咪懷孕期間荷爾蒙分泌異常

- 胎兒對母體荷爾蒙反應不足

- 睪丸下降通道出現纖維組織阻塞

- 引導睪丸下降的肌群功能失常

醫療處置方式與時機

約三分之二案例在1歲前會自然下降,若滿週歲仍未改善,需在2歲黃金期前接受治療:

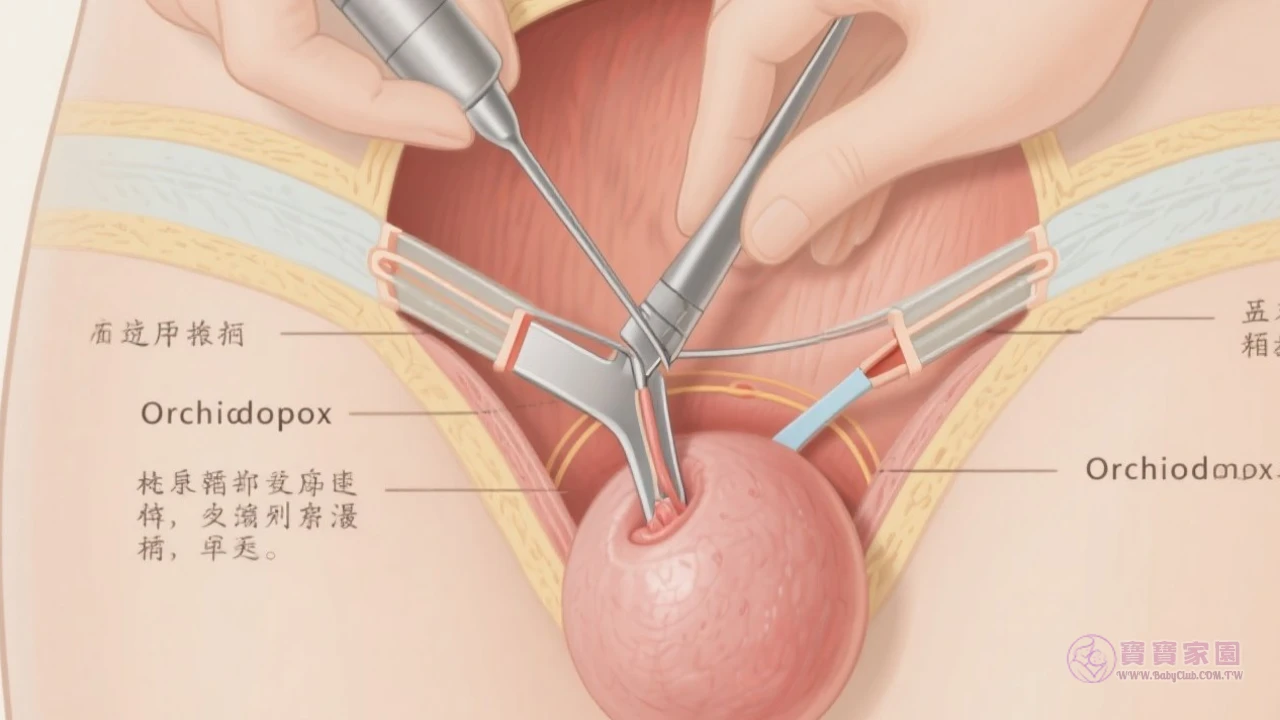

外科手術治療

- 適用於解剖結構異常者(如纖維組織索帶阻擋)

- 若合併腹股溝疝氣需同步處理

- 術後需住院觀察2-3天

荷爾蒙療法

- 每週施打2次hCG(人類絨毛膜促性腺激素)

- 刺激睪丸成熟並誘發下降

- 約20%案例有效,尤其輕微未降者

未及時治療的潛在風險

睪丸長期未在陰囊內可能導致:

- 生殖細胞發育異常

- 未來不孕風險增加

- 成年後睪丸癌發生率提高

- 罕見情況可能發生睪丸扭轉缺血

醫師提醒:出生後定期回診追蹤至關重要,多數案例經適當治療後預後良好,爸媽無需過度焦慮,但務必把握2歲前的黃金治療期。

寶寶家園

寶寶家園