當爸媽學會放手的藝術,你會發現孩子的責任心正在悄悄萌芽!英國教育家斯賓塞曾說:「孩子感受到被信任時,奇蹟就會在眼前發生。」

透過日常互動建立歸屬感與自主性,才是培養責任心的關鍵密碼。

一、從家務勞動培養小當家

2歲的小宇正值自我意識爆發期,堅持要模仿大人所有行為。每當媽咪做家務時,總會準備迷你版工具給他:大拖把配小拖把、抹布配塵撢。每晚擦涼席的工作更是直接交派,雖然最後媽咪還會偷偷重擦,但小宇完成任務時閃亮的眼神,總能獲得真誠稱讚:「你真是媽咪的神隊友!」

美國心理學家弗洛姆提醒:「責任感並非外來壓力,而是發自內心對關愛事物的回應。」其實孩子從學步期就展現各種自理欲望:搶湯匙吃飯、把襪子往腳上套,這些都是責任心的珍貴萌芽。

各年齡層適合的家務參考:

- 3-4歲:收拾玩具、拿髒衣到洗衣籃

- 4-5歲:澆花、擺放餐具(塑料款)

- 5-6歲:整理床鋪、分類回收垃圾

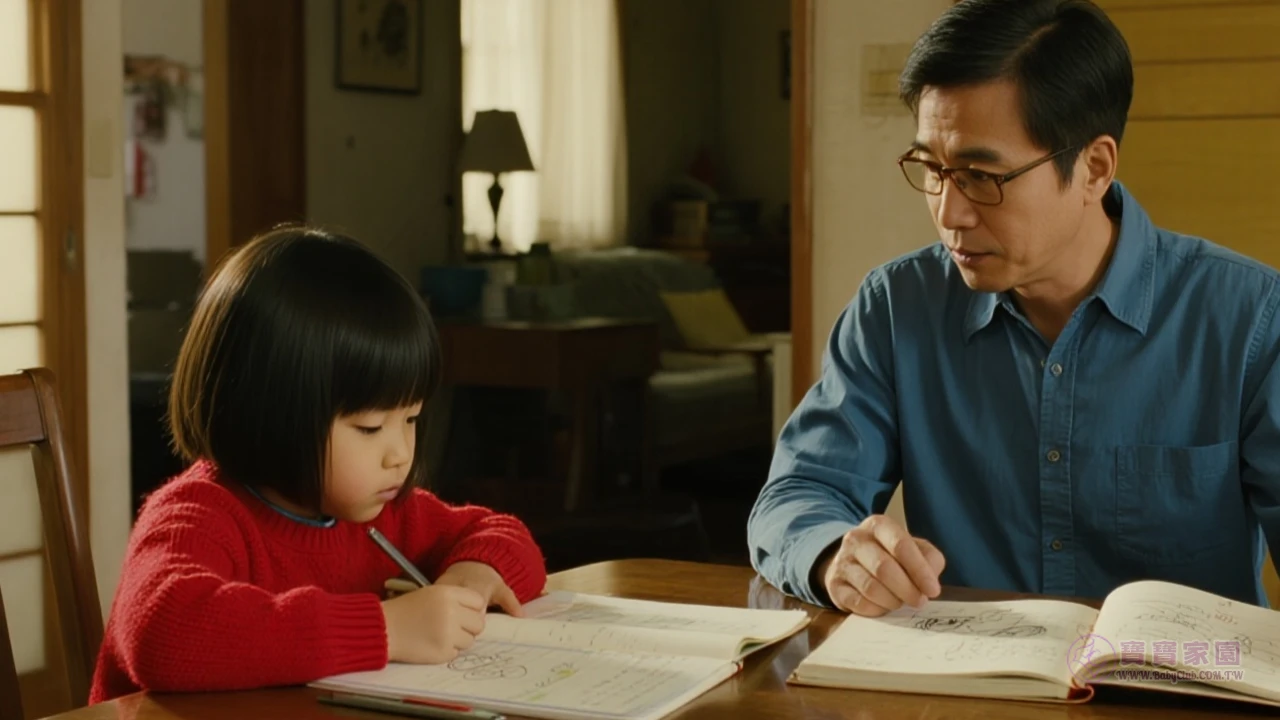

二、放手練習日常小任務

3歲的樂樂總被媽咪過度保護:搶玩具時立刻被拉開、想探索時常聽到「危險別碰」。結果上幼兒園後連脫外套都需要協助,更別說照顧他人。

現代教養最大迷思,就是剝奪孩子嘗試的機會。與其說「你還太小不會做」,不如逐步練習:

- 自己穿脫鞋襪(魔術氈鞋款入門)

- 餐後把空碗放到流理台

- 撒滿飯粒也要讓他自己吃完

- 遊戲後玩具歸位養成習慣

三、學會承擔自然後果

比較不同文化會發現有趣現象:日本媽媽常代孩子道歉,但在澳洲,4歲孩子打翻飲料後,媽媽會借拖把讓他自己清理,再用存錢筒零用錢賠償玻璃杯。

台灣家長常陷入「捨不得」的兩難,其實為自己的選擇負責是重要課題:

- 破除『等他長大再說』迷思

- 用繪本預見行為後果

- 設立明確責任規範(例如:沒收玩具就暫停遊戲時間)

- 引導補救行動(弄壞同學文具需用零用錢補償)

四、家庭生活的小小實踐

教養專家卡爾威特曾分享:讓5歲兒子照顧玫瑰花,當小卡爾忘記澆水導致花葉枯萎時,反而激發他定鬧鐘定期照料的決心。這種真實的生命教育勝過千言萬語!

日常可以這樣做:

- 爸媽示範「說到做到」的態度

- 角色扮演遊戲(例如扮餐廳老闆要負責任)

- 飼養低難度寵物(鬥魚或烏龜)

五、成為家庭決策小成員

有位國小生寫信給爸媽:「每次討論事情都叫我『小孩不要管』,但我其實有好多好點子!」適齡參與家庭會議能培養:

- 歸屬感:週末行程討論時讓孩子提案

- 選擇權:挑選課外活動後需堅持上完

- 責任訓練:搬家時負責整理自己的物品

六、容許犯錯的成長空間

還記得好友女兒4歲時主動洗衣,卻因擰不乾被責備,直到國中仍抗拒做家務。關鍵在於:

- 區分錯誤類型:探索性行為(如打翻水杯)vs. 需立即導正行為(欺負同學)

- 失敗體驗教育:摔碎馬克杯後學會輕拿輕放

- 民主溝通:用「如果是你會怎麼做」建立雙向討論

真正的教養智慧 是給孩子帶著問題前行的勇氣 在錯誤中長出承擔的肩膀 這才是責任心的生命泉源

寶寶家園

寶寶家園